Dès son chapitre introductif, « La scène primitive », Denis Podalydès refuse de mettre sur le compte de la raison et de l’intellect son attachement à Molière. Il l’estime viscéral, sensuel, corporel, il en a l’appétit et un « besoin presque buccal ».

À cette approche presque triviale, il oppose le plaisir d’un « suspens raffiné, aérien, spirituel » qu’il éprouve au moment de certaines répliques considérées comme des acmés, des concentrés de perfection : « Pourtant quand je me tâte et que je me rappelle, il me semble bien que je suis moi. » Jouant sur les mots, il voit dans Molière un auteur à profaner, c’est-à-dire à débarrasser des conventions qui l’encombrent, tout en considérant que le théâtre est un art quasiment religieux.

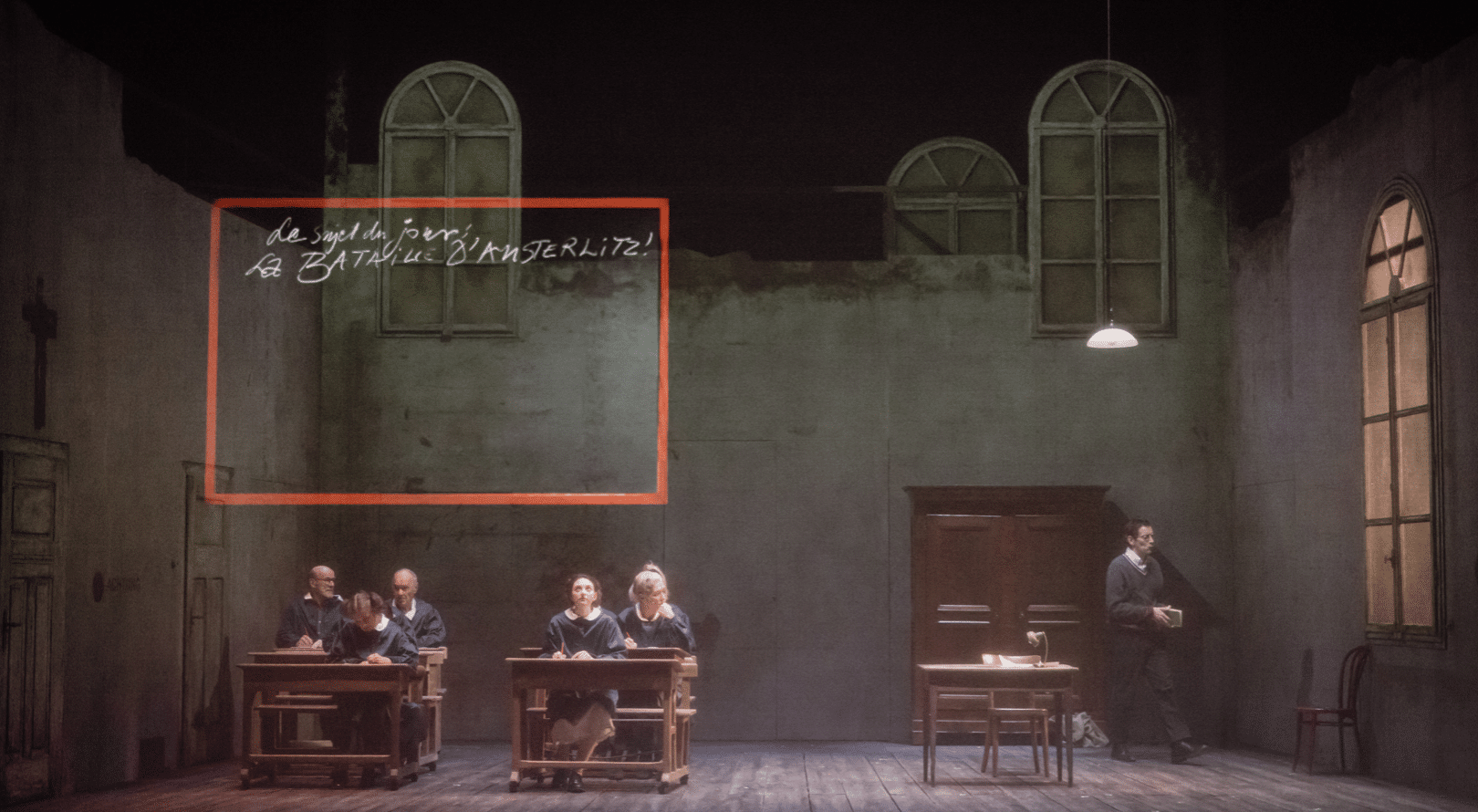

De ces oppositions, de ces assemblages des contraires, que Denis Podalydès raconte ou tente d’analyser dans des chapitres virtuoses, naîtra le comédien qu’il est devenu. Car il commence par un souvenir d’enfance, à une époque où son frère plus âgé, Bruno Podalydès, lui donne un petit rôle dans sa première mise en scène. Il n’a à ce moment-là qu’une part infime du gâteau dont il rêve, dont il finira par s’emparer au fil des années, à force de jouer, de mettre en scène, d’assister à des représentations d’aînés, comme Jean-Pierre Vincent ou Jacques Lassalle, et de lire ceux qu’il considère comme ses maîtres, Copeau et Jouvet, même si c’est pour s’en distancier.

Avouons que notre admiration va d’abord aux chapitres narratifs, dans lesquels il restitue des expériences théâtrales qui l’ont marqué, parce qu’elles illustrent et rendent transparentes les théories qui pour lui sont au fondement du spectacle. Il y déploie un humour, une inventivité, un brio, une profondeur, qui sont d’un véritable auteur.

C’est ainsi qu’il met en pratique, comme spontanément, avec une naïveté enfantine qu’il revendique, les préceptes et les principes édictés par Copeau et repris par Jouvet : conserver « l’innocence et la fraîcheur essentielles du mouvement comique », c’est-à-dire, « le jaillissement, la spontanéité, la liberté, l’imagination, la fantaisie – enfin cette chose divine : le mouvement ».

Dans une scène des Fourberies, entre Scapin et Argante, Denis Podalydès nous offre l’exemple d’un long échange qui s’achève par une réplique fameuse, « Il ne faut point dire bagatelle. » Le public est témoin d’un duel, d’un jeu de va-et-vient, d’un échange de répliques si rapide qu’il en devient une partition. Mais attention, la virtuosité ne suffit pas ! Les deux acteurs doivent s’accorder de telle sorte qu’ils paraissent respirer ensemble, jusqu’à faire coïncider « le présent de l’histoire et celui de la représentation ».

Molière ne sera pas pour autant, ni pour Copeau, ni pour Podalydès, à jouer comme on résoudrait un problème mathématique. À la prouesse d’un « par cœur » impeccable, il faut adjoindre la passion et la pulsion.

Le mariage entre le savoir-faire absolu et l’imprévu de la vie, la porosité entre la maîtrise et l’abandon, entre l’impersonnalisation et la prise en compte de soi jusqu’à sa possible mise en danger, se retrouvent illustrés, actés comme on dit parfois vilainement, dans un chapitre consacré à la relation entre la mort du personnage et celle du comédien.

Une situation de jeu et de vie idéale pour mettre à nu les mécanismes du subterfuge vécu dans la réalité et de l’artifice créé pour le théâtre. Comme l’écrit Podalydès dans une de ces formules dont il a le secret : « C’est du théâtre, ce qui ne veut pas dire que c’est faux. »

Molière va vraiment mal, dans Le malade imaginaire. Comme son personnage, il cherche à éprouver les siens et à tester leurs sentiments mais, au contraire de lui, il n’en sort pas vivant. Pour jouer le malade, il intègre à son jeu la toux qui le déchire. Et mélangeant le faux au vrai, il s’imagine en bonne santé, alors que jouer accentue ses malaises et précipite sa fin.

La séquence la plus drôle et la plus inquiétante, celle où peut-être l’intrusion de la vie est le plus dérangeante, se situe à une date que nous tairons d’abord. Le comédien répète Monsieur de Pourceaugnac, une pièce « à l’étrangeté menaçante », mise en scène par Philippe Adrien, salle du Vieux-Colombier. Plus loin, dans une courette, se dresse un cabanon où les acteurs cuisinent ou regardent la télé quand ils ne travaillent pas. Ce jour-là, il fait chaud, toutes les portes sont ouvertes, on peut glisser d’un lieu à l’autre.

Sur le plateau, Denis-Eraste fait mine de reconnaître Monsieur de Pourceaugnac : « que je suis ravi de vous voir ! ». Et l’acteur de poursuivre pour nous : « Il ne me reconnaît pas du tout, Pourceaugnac », il nous fait un clin d’œil, côté cour il est Eraste, côté jardin il est Denis qui s’adresse à son lecteur ou à son spectateur. De la coulisse émerge tout à coup une tête dont la bouche dit : « Un avion s’est écrasé à New York. »

Nous sommes le 11 septembre 2001. À partir de cet instant, la narration s’accélère, dérive vers le grotesque, fait s’entrechoquer des réalités contradictoires, bascule dans la stupeur ou l’incompréhension. « On est bien aise au moins d’être mort méthodiquement », déclare fort à propos l’apothicaire dont l’interprète ignore encore les milliers de morts new-yorkais. Peu à peu, les comédiens désertent le plateau pour retrouver le cabanon et sa télé, abandonnant le metteur en scène dans la salle, qui n’y comprend rien, et qui finit par rejoindre les autres.

Quant à la séquence sur Le Misanthrope, elle rassemble et ramasse les différentes facettes d’un art du jeu tel qu’il est célébré ici et, avec le personnage d’Alceste, elle célèbre Molière, auteur et interprète du personnage, grave, pudique, ridicule, bouleversant.

Alceste serait, pour Denis Podalydès et pour Jouvet, le grand personnage impossible à jouer, celui dont rêvent tous les acteurs et auquel peu se confrontent. Celui qui part dans le désert et qu’il faut aller chercher. Un Marc Delsaert flamboyant, portant sa Célimène adorée, dans la mise en scène d’Antoine Vitez ; un Philippe Müller inquiétant, dans une mise en scène de Christian Rist, jouant, enveloppé, avec Denis/Philinte, à l’intérieur d’une couverture ; un personnage aux mille et un visages, démultiplié semble-t-il à l’infini, comme une métaphore du théâtre, dans L’Atelier Misanthrope de Jacques Weber, un film documentaire réalisé pour la télévision au moment de la fermeture des théâtres, pendant l’épidémie de covid.

Fabuleux est en effet le spectacle que nous offrent Denis Podalydès et Jacques Weber, interprétant la première scène du Misanthrope entre Alceste et Philinte, l’un et l’autre se retrouvant dans toutes les situations, toutes les postures, échangeant leurs rôles à la fin de la tirade, parfois en cours de phrase, et même en cours de mot, combinant jusqu’au vertige l’art de se transformer et de rester fidèles à une vérité d’eux-mêmes, de celui qu’ils se sentent dans l’instant.

« L’acteur n’est pas quelqu’un qui s’exprime, mais un dédoublé, un séparé, un qui assiste à lui », écrit Valère Novarina. Ce que sont tous les artistes, et en particulier les écrivains. Denis Podalydès, acteur et écrivain, est bien placé pour avoir expérimenté la situation de celui qui se distancie pour œuvrer, pour faire œuvre. Ce qui lui donne les moyens de nous faire participer à la fabrique de son théâtre. C’est pour lui un exercice et un défi supplémentaire. Pour nous, un bonheur à ne pas manquer.