Le titre du roman frappe par sa simplicité. Il ne s’agit que de cela : Sarah raconte à l’écrivain son histoire, laquelle se voit transposée dans un roman dont la protagoniste se nomme Susanne. La forme est assez classique : le récit que nous lisons est celui d’un roman en train de s’écrire.

Au début du roman, Sarah parle avec l’écrivain du degré de fiction dans lequel transposer son récit : « Il devait l’édulcorer. C’est l’esprit qu’il était primordial de respecter. Ce qui veut dire qu’il y faudra du romanesque, de la même façon que l’on rajoute du beurre dans sa purée ». Ici, la chute, qui emprunte au burlesque, sert à mettre à distance un lieu commun de la fiction, d’autant plus à même de représenter la réalité qu’elle s’en détache. Vers la fin, Susanne, que sa précarité financière contraint à vivre dans un quatre-pièces avec deux colocataires, entend depuis sa chambre les ébats amoureux de l’une d’entre elles. Le récit de cette scène, qui détaille avec une complaisance délibérée l’excitation de Susanne, est interrompu par une remarque de Sarah : « Il projetait un peu ses fantasmes, là, monsieur l’écrivain ! »

Dans ces deux passages, le jeu entre les différents niveaux narratifs est souligné par la chute, dont l’évident intérêt comique ne parvient pas à désamorcer complètement des moments qui demeurent assez maladroits et attendus. Ce trait d’écriture est caractéristique du roman dans son ensemble.

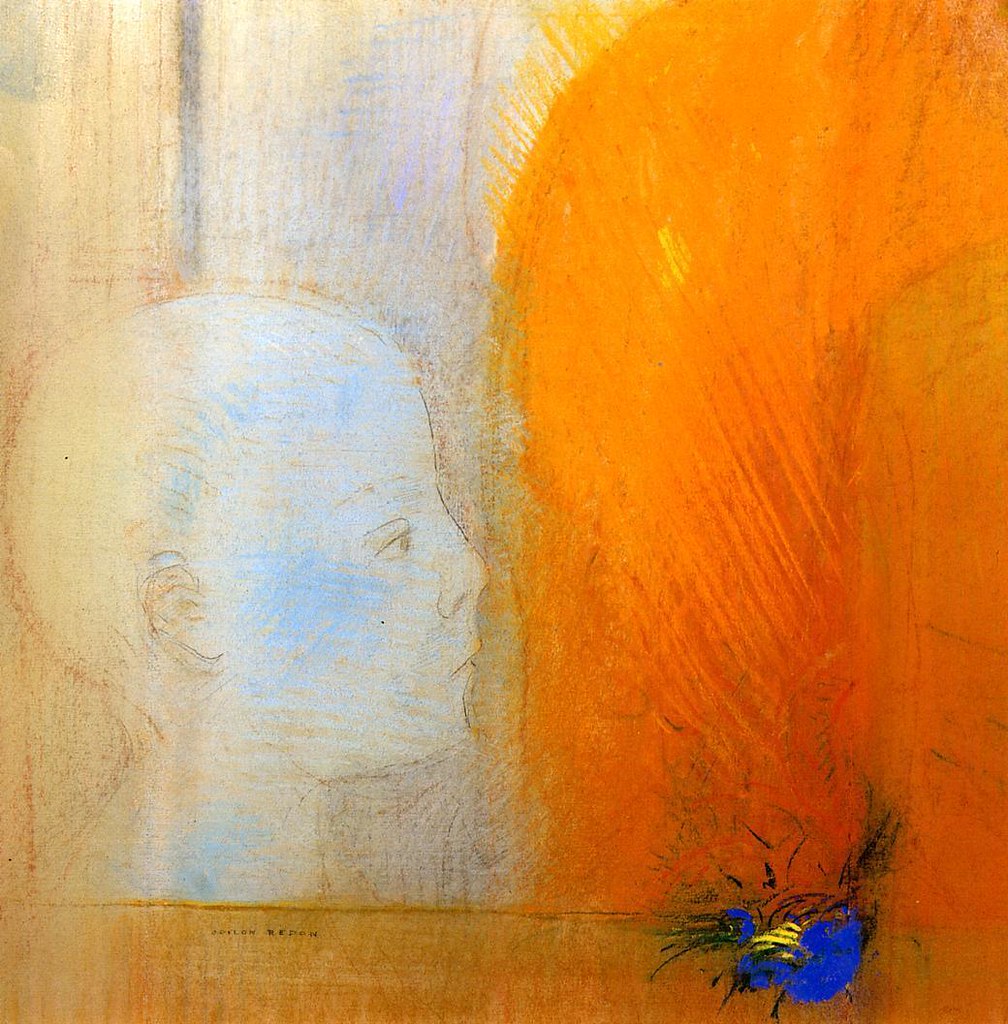

L’ensemble du récit est protéiforme. Sa force tient à la manière dont émerge peu à peu la parole de Sarah, qui se construit en même temps que le récit. Les deux cents premières pages suivent ainsi assez strictement l’alternance entre le récit de Sarah et celui sur Susanne, jusqu’au point de bascule de l’intrigue. La deuxième moitié du roman est marquée par l’irruption du fantastique, ou en tout cas d’une forme d’étrangeté qui permet d’entrevoir les craquelures du milieu de petite bourgeoisie provinciale qu’explore Reinhardt, un peu à la manière de Marie Ndiaye, par exemple dans La sorcière, ou Ladivine, même si Sarah, Susanne et l’écrivain traite du motif fantastique sur un mode mineur. En ce sens, le motif du tableau des religieuse offre un fil conducteur tout à fait intéressant comme reflet de la dissonance mentale progressive de Susanne.

Là se trouve finalement l’objet du récit qui construit petit à petit l’expérience de son personnage dans son rapport à une violence d’abord dissimulée mais qui se révèle peu à peu. L’état de domination économique du mari, qui possède 75 % de la valeur de logement où il vit avec sa femme, constitue la raison du départ de Susanne et sera finalement le point focal à la fois de sa précarité économique et de sa folie, l’une et l’autre étant intimement liées. Cette violence qui ne se dit pas est le point de fuite du récit : Susanne, et Sarah à travers elle, fait explorer au lecteur de manière assez fine les mécanismes du gaslighting. La violence de se voir intégralement rayée de la vie de quelqu’un, sans réponse de celui-ci, détruit le personnage jusqu’à la folie. À l’image du tableau que Susanne écaille peu à peu jusqu’à l’effacer complètement, sa réalité se fracture, la faisant voisiner parfois avec la paranoïa. Le motif narratif est ici assez proche de thèmes que l’on retrouve dans les romans d’Emmanuel Carrère, comme La moustache ou La classe de neige.

Mais chez Reinhardt, malgré une discussion constante en apparence entre Sarah et l’écrivain, le récit compartimente dans sa forme ses deux protagonistes féminines, comme s’il occultait la différence entre la position de sujet de Sarah et celle d’objet, puisque racontée par l’écrivain, de Susanne. Ce hiatus formel, entre ce que le récit dit et ce qu’il fait, crée une forme de malaise, comme si la violence que le roman met tant d’efforts à rendre sensible devait finir par s’annuler. La contradiction entre cette violence et sa dimension principalement symbolique, qui confère sa force à toute la partie centrale du récit, semble ainsi évacuée par une fin qui édulcore l’un des deux éléments ; cela culmine dans l’aspect entièrement résilient de l’épilogue qui transforme pour finir une tentative de roman de l’angoisse paranoïaque en récit banalement thérapeutique où, par le pouvoir de la littérature, l’héroïne peut guérir de son traumatisme et aller de l’avant.

C’est bien ce qui pèche dans ce roman, cet écart entre une intention forte de récit et sa mise en forme qui reste très classique (entendre classique pour nous lecteurs qui venons après la modernité, après Proust, Joyce et Faulkner). La juxtaposition du récit en lui-même et de son acte d’écriture n’est finalement pas assez investie pour sortir de l’ordre narratif début-milieu-fin qui voit le personnage évoluer pour finalement tirer des leçons de ses épreuves (à rebours du tragique assumé à certains moments). Si Sarah, Susanne et l’écrivain n’est pas un mauvais roman, il ne parvient pas vraiment à incarner ses intentions dans une forme radicale. Si Sarah et Susanne ne sont pas vraiment de mauvais personnages, elles n’échappent pas à la tyrannie de « l’arc narratif » (ce même impératif auquel Giovanni, le personnage du film Vers un avenir radieux de Nanni Moretti, rétorque lors de son entretien chez Netflix que dans la réalité personne ne change réellement). En somme, ce roman qui se proposait d’investir les interstices existant entre une parole et sa mise en récit ne parvient jamais vraiment à faire autre chose que de raconter ce qu’il raconte.